この企画について

企画の詳細

- 日時

- 2013年5月18日・19日 9:00~18:00

- 場所

- 東京大学 本郷キャンパス 理学部一号館

- 関連リンク

- 東京大学理学部物理学科

- 2013年度五月祭

ごあいさつ

突然ですが、皆さんの近くにある時計は今何時何分を指していますか?その時計は他の時計と全く同じ時間を指しているのでしょうか?誰が持っている時計でも全く同じ時間を示すというのは、とても当たり前のことに思えます。物理学の教科書に書いてあっても、不思議ではないですよね。

しかし、この「あたりまえ」は、実は正しくないのです。電車に乗っているりゅうご君とマラソンをしているまさお君、部屋で勉強をしているひでお君の三人の腕時計の時間の進み方は少しずつ違っています。また極端な話を言えば、せいじ君の頭と足先でも時間の進み方は少し違うのです。ちょっとしたことに思えるかもしれませんが、現在のGPSの技術なども、この原理の発見なしにはありえませんでした。

物理学が産声をあげた時から、私たちの「あたりまえ」は、少しずつ、しかし着実に塗り替えられてきました。その原動力となっているのは、人々の純粋で率直な「なぜ?」「どうして?」という気持ちです。「運動している人と止まっている人は時間の流れ方が違う」という原理の元になるアインシュタインの相対性理論も、その発見のきっかけは、非常に素朴な、たったひとつの疑問だったと言われています。(気になる方は、調べてみてくださいね。)

時代は進み、現在も次々に新しい発見がなされている物理学ですが、その原動力はいつも純粋な知的好奇心でした。その姿勢は自然への恋と言っても過言ではないでしょう。

この五月祭では、世界中の物理学者が、そして私たちが魅力に取り付かれ、日々研究・勉強している物理学の分野の一端を分かりやすく紹介いたします。物理学を見て、触れて、楽しんで頂けることを、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

運営メンバー一覧

- 正責任者 熊原 充志

- サッカーと宇宙をこよなく愛し、五月祭では物理定数班としても活躍。パワフルに五月祭運営をまとめてきた。ちなみにお酒も大好き。

- 副責任者 杉岡 新

- RedBullを常用するカフェイン中毒。物性物理に興味を持っているが、それよりも今はコーヒーを飲み歩きうどんを食べることに心血を注いでいるところがある。

- 物理定数班班長 小森 健太郎

- ハスキーな声が特徴。一般相対性理論から存在が予測され検出の取り組みが進む、重力波のマイスター。ノートをコンパクトにとるため各界から重宝されている。

- 非平衡相転移班班長 安田 憲司

- 超低音ボイスで一言発するだけで笑いを取るオイシイ存在。生命、非平衡などの分野に興味を持つ。ノートは汚く彼以外の人は読めない。

- 計算機班班長 福田 朝

- 「面倒くさい」といいながらすぐにレポートや課題を片付けてしまうハイスペック。もちろんコンピューターもお手の物。興味分野はベールに包まれている。

- スピンカレント班班長 渡邊 真隆

- 数学と物理の極め具合は半端ではなく、理物随一の天才。素粒子理論でNew Physicsを作ろうと意気込んでいる。物理ばっかりやっているかと思いきや、あまちゃんとperfumeが好きという意外な一面もある。

- 当日装飾・運営 小幡 哲士

- ホームページ作成 深井 洋佑

- デザイン協力 加藤 広恵(多摩美術大学)

講義・サイエンスショー

ミニ講義 @206教室

サイエンスショー

スケジュール

| 時刻 | 講義内容 | 場所 |

|---|---|---|

| 10:00 | ||

| 10:30 | ヒッグス粒子 | 2F 206教室 |

| 11:00 | ダークマター | 2F 206教室 |

| 11:30 | サイエンスショー | 1F ピロティー(雨天時2F 206教室) |

| 12:00 | 微分方程式 | 2F 206教室 |

| 12:30 | ||

| 13:00 | 宇宙年齢 | 2F 206教室 |

| 13:30 | 加速器 | 2F 206教室 |

| 14:00 | 微分方程式 | 2F 206教室 |

| 14:30 | ヒッグス粒子 | 2F 206教室 |

| 15:00 | ダークマター | 2F 206教室 |

| 15:30 | サイエンスショー | 1F ピロティー(雨天時2F 206教室) |

| 16:00 | 宇宙年齢 | 2F 206教室 |

| 16:30 | 加速器 | 2F 206教室 |

| 17:00 | ||

| 17:30 |

講義内容の紹介

微分方程式

物理学を学ぶときに最も最初に習うであろうニュートンの運動方程式のように、世の中で起こっている現象は多くの場合微分方程式で記述できます。これはすなわち、現在の現象の理由を過去の現象に求める際に、無限小の過去を通して現在の現象が誘起されたと考える立場にほかなりません。

今回の特別授業では、物理学から地学、経済学、生物学までにわたって幅広い現象を微分方程式で書き表し、その答えが実際の現象をどこまで表しているだろうかということを中心に勉強します。なんといっても、このような現象の記述の試みこそが、物理の醍醐味なのですから!

予備知識として、数学III の微分積分を仮定しますが、わからなくても大丈夫です。質疑応答等でもできるだけ疑問に答えていきたいと思います。

ダークマター

突然ですが皆さん、宇宙の質量ってどのくらいか知っていますか?

例えば、我々のいる太陽系の質量のほとんどは太陽の質量で占められています。では、これと同じように宇宙にある星や銀河の重さを測定すればいいように思えます。

しかし、実は天体の運動等の重力的効果を用いて宇宙に存在する物質量を測定すると、宇宙には光っていない重力源質量成分が大量にあることが分かりました。それはガスや暗い銀河などでは説明できない物質で、ダークマターと呼ばれています。ダークマターの正体は今でも判明していません。今回はこのダークマターについての初歩的な講義をします。是非気軽に聞きに来てください。

ヒッグス粒子

水平な台の上に、細い棒を立ててみます。しばらくは棒はまっすぐ立っているでしょうが、ふとしたはずみに倒れてしまうでしょう。倒れる前は360 度どこから見ても同じですが、ひとたび倒れるともはや同じではありません。

このように、より安定な状態に移ることで元々の対称性がなくなる現象のことを自発的対称性の破れと言い、2008 年に南部先生がノーベル賞をとる業績ともなったテーマです。実はLHC で「垣間見られた」Higgs 粒子と物質に質量を与えるメカニズムにも、この自発的対称性の破れが大きく関与しています。本講座では、この対称性の破れと質量獲得のメカニズムの関係について簡単にお話したいと思います。

宇宙年齢

3月下旬に、宇宙が1億歳サバを読んでいたことがニュースになりました。実は、今まで137億歳と思われていた宇宙は、実は138億歳だったのです。それでは、宇宙の年齢はどのようにして測るのでしょうか。

宇宙の年齢は、宇宙背景放射(CMB)と呼ばれる宇宙からの電磁波の密度を分析し、さまざまな宇宙パラメータ(ハッブル定数など)を決めることで導くことができます。

今回の年齢の訂正はCMBの測定がこれまでよりも高い精度で測定を行うことで、宇宙パラメータも精度よく求めることができ、年齢推定の精度も上がったことによるものです。

この講義では、宇宙年齢を始めとして、宇宙の誕生やブラックホールの話題も織り交ぜて宇宙の全体像をお話しします。

加速器

昨年CERNのLHC加速器において、Higgs粒子と思われる新粒子が見つかり話題になりました。この講義ではLHCで行われている素粒子実験について以下の順で解説したいと思います。

まず初めにHiggs粒子の存在を予言していた標準模型について話します。その次に現在高エネルギー実験の手段として使われている加速器および、今回の結果について説明します。最後に今後検証が期待されている標準模型を超えた物理に関して触れて講義の締めくくりとする予定です。

物理定数

物理定数にはどんなものがある?

お互いに動く系から見ても、真空中の光の速さは同じに見える。

どこでいつ測っても値が変わらないもの、一番身近なのは光速ではないでしょうか。光はおよそ秒速30万kmで進む、世界で最も速い存在です。通常、時速60kmで走っている車を時速60kmで走っている車から見ると止まってみえるように、速さは(相手)-(自分)で求められると思いがちですが、どんな速さで自分が動いていても光を見るとその速さは常に秒速30万kmです。さらに、光速はどんな時に測ってもやっぱり秒速30万km。まさに物理定数の代表なのです。

そんな特別な存在である光ですが、この光は波のような性質を示すこともあれば、粒子のような性質を示すこともあります。粒子性に着目すると、1つの光の粒子(これを光子と呼びます)のもつエネルギーは、光子の振動数(1秒間に何回振動しているか)に比例しているということがアインシュタインによって予言されています。その比例定数が「プランク定数」と呼ばれる物理定数で、hと書きます。プランク定数は、極小の世界を支配している量子力学で頻繁に出現する定数で、いつどこで測ってもその値は変わりません。

さて、次に重力に関する定数を紹介します。重さ(質量)を持つ物質は、引力を発生させていて、その大きさは質量に比例します。最初に紹介した体重の話に戻りますが、地球は私たち人間と比べると非常に質量が大きいために、強い引力を持っているのですが、転がっている石ころも小さな引力を持っています。2つの物体間に働く力は、その2つの物体の質量に比例し、物体間の距離の2乗に反比例するのですが、その比例定数は「万有引力定数」と呼ばれる物理定数で、Gと書きます。

原子や分子の個数に関する定数もあります。mol(モル)という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃるかと思いますが、原子や分子というのは非常に小さく、私たちが目にする物質の中にはおよそ10の23乗個(1の後に0が23個続く)だけの原子や分子が含まれています。「個」を単位にすると数が大きすぎて不便なので、「mol」という単位が使われているのですが、個とmolを結ぶのが「アボガドロ定数」と呼ばれる物理定数で、Nと書きます。1mol=N個、Nはおよそ6の後に0が23個続くほどの大きな数です。

どんな実験をしている?

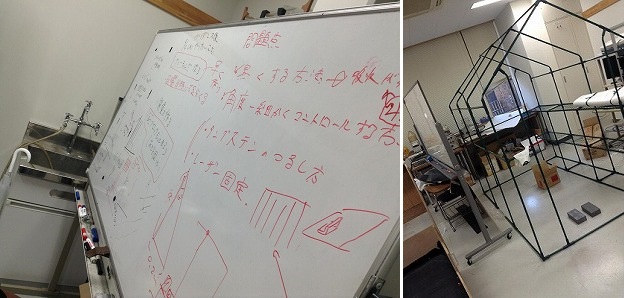

G測定の様子

上で紹介したc、h、G、Nの他にもたくさんの物理定数と呼ばれるものがあり、さらに複数の定数を組み合わせた物理定数も数多く存在しますが、物理定数の値がいくらなのかというのも大変面白いテーマで、僕たちはこれを実験で測定しようとしました。まず挑戦したのは万有引力定数Gです。

Gの特徴として、測定精度があまり良くないというのが挙げられます。最先端の研究によって、hやNは8桁程度の精度でその値が測定されているのですが、重力というのは非常に弱い力であるため測定が難しく、その影響でGの精度も4、5桁と他の定数と比べて格段に悪いのです。今回は18世紀の終わりごろにH.キャベンディッシュが行った実験を参考に、金属の線がねじれたときにもとに戻ろうとする力と、二つの物体に働く万有引力のつり合いを用いて、Gの測定を試みました。

g測定の様子

もう一つ私たちが測定しようとしたのは、重力加速度gと呼ばれる値です。これは地球が物体に及ぼす引力をその物体の質量で割った値で、場所によって異なる値をとるため実は定数ではありません。しかしgの測定方法としてとても面白い方法があり、その方法でどこまでこの定数を求めることができるかに挑戦しました。

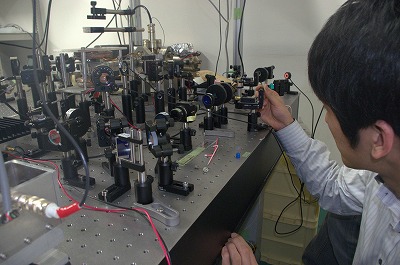

その方法とは、冷却原子を自由落下させてその加速度を求めるというものです。昨年の五月祭でBEC班が製作した装置を引き継いだのですが、この実験ではレーザーを利用して原子の集団を真空中に留めておくことができます。レーザーを切ってからある時間経過したあと、どのくらいの速さになっているかを測定することで、落下の加速度を求めることができ、その場所でのgが分かるという仕組みになっています。

どんな展示をする?

シリコン球

まず、上で紹介した基本的な物理定数についての解説や、実験したgやGの測定の成果などをポスターで展示する予定です。さらに目玉の展示品として、1kgの基準を決定するシリコン球の展示も考えています。

物理定数の、いつどこで測定しても変わらないという安定性を利用して、単位の基準が決められることもあります。例えば、1kgという単位は現在キログラム原器というものの重さだと決められているのですが、ほこりが乗るなどの様々な要因でその重さはほんの少しずつ変化しているため、もっと正確なkgの定義が求められています。そこで、より精密に測定されているhやNを用いてkgを定義しようという動きがあります。産総研という研究所では、シリコンの塊を研磨して完全な球体にし、密度や構造を測定、アボガドロ定数Nを決定し、「炭素がアボガドロ定数個だけあるときの重さ」を質量の基準にしようというわけです。

このように、物理定数は単位の基準にもなることができる奥の深い代物なのです。私たちの班では、その産総研からシリコン球のレプリカを借りて展示します。

スピンカレント

スピンとは?

スピンは、電荷と同じく粒子、例えば電子がもつ性質の一つで、その名の通り、粒子の「自転」のようなものです。といっても例えば電子に関しては実際に電子が自転しているわけではないので、ここは気をつけねばなりません(今のところ電子には大きさがないと思われているので、自転することはできないだろうと言えます)。スピンと言う言葉は耳慣れないかもしれませんが、実はスピンは日常生活に密接に関係したものです。例えば磁石の磁力は電子のスピンがもとで生じます。他には、こちらは日常生活と言えるかはわかりませんが、医療でおなじみのMRI(磁気共鳴断層撮影)はスピンを持つ陽子が小さな磁石のような振る舞いをすることを利用したものです。

スピンはこのように非常に日常生活に密着した概念ですが、実は初めてスピンという量が提唱されたのは1925年で、まだ発見されてから100年も経っていないほど新しいものです。と言ってもその間にどんどん研究が進み、電子がどの程度の大きさで「回転」をしているか、と言ったことから、どのようにその電子のスピンを用いて日常生活に応用するか、と言ったことまでわかるようになってきました。そのうち一つの最先端に位置するのが「スピントロニクス」です。人類は前世紀に電荷を制御するエレクトロニクスの技術により大きな進歩を遂げました。そして今、電荷とは一味違ったスピンを制御する技術、「スピントロニクス」がこれからの新しい技術として期待されているのです。

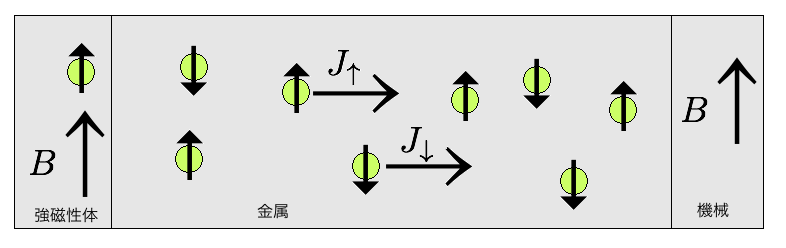

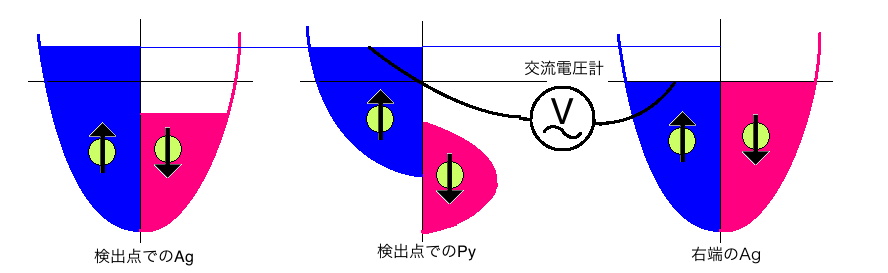

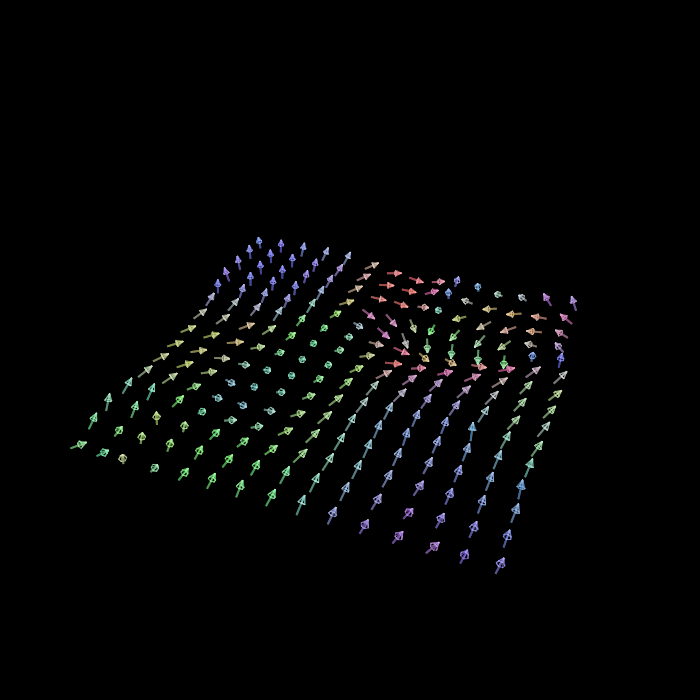

冒頭でも述べた通り、スピンカレントとは、スピンの流れのことです。これはいったいどのような量と定義されているのでしょうか。右の図を見てください。

上向きのスピンを持った電子がJ↑, 下向きのスピンを持った電子がJ↓だけ流れている。

この図で、灰色の四角は銀のような金属を表し、黄緑の丸で表したものはその中を流れる電子を表すことにします。ここではスピンの向きも考えるのでスピンの向きを上または下にそろえてあります。Bは磁場を表しますが、これによって強磁性体中でスピンをそろえます(強磁性体の説明はむつかしいので、とりあえずはスピンを上か下に決めるものだと思ってしまいましょう)。すなわち、強磁性体中の磁場とスピン(これは小さい磁石の働きをすることを思い出してください!)の相互作用によってスピンは上か下の向きしか持たないと思うことができまるのですが、この場合スピンの向きは上向きが下向きより少し多くなるでしょう。これらのことは日常的直感からはなかなか理解しにくいかもしれませんが、量子力学を用いるともっと良くわかるものなのです。しかし、量子力学の解説はこの小さい文章の域を超えてしまうので、ここではともかくもそういうものなのだと思ってしまいます。さて、このような状況において、この金属の中を流れている電流はどれだけでしょうか(以下の説明は電流と電荷が混ざった説明になっているので、イメージはこの通りなのですが、鵜呑みにしないように気をつけてください)。これは簡単にわかるように、です。この図では電子9個分に相当します。それでは、この金属の中を流れるスピンはいくつでしょう。これはむろん定義をどうするかの問題なのですが、自然に、または直感的にこのように決めることができます。まずはこんな機械を想像してみます。この金属の右端に、左から右に上向きのスピンがくると表示する値を一つ増やし、右から左に上向きのスピンがくると表示値を一つ減らす、そして逆に下向きのスピンが左から右に通ると表示値を一つ減らし、右から左に通ると一つ増やす、そのような機械です。このような機械と似た働きをする仕組みは実は実験で用いるのですが、その話はとりあえず置いておき、思考実験とします。この機械を(向きをちゃんとそろえて!)この金属の右端につけます。そうすれば、この図においては正味上向きスピン電子1つ分が通り、機械には1が表示されるでしょう。これを一般化して、以下の定義ができます:この金属の中を流れるスピン流は

です。

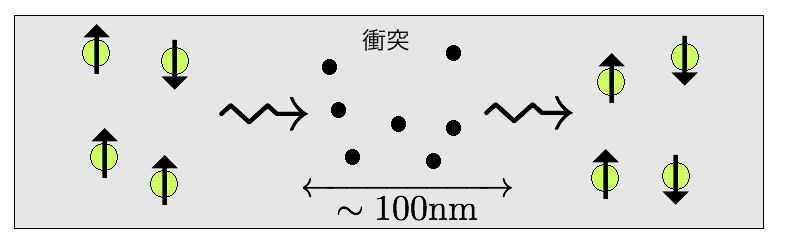

上向きの方が多かった電子のスピンが散乱によって同数になってしまう。

さて、現代の電子機器は自在に電流を扱いますが、一方スピンの流れはどうでしょう。実はスピン流は電流に比べて非常に扱うのが難しいです。これは一度流せば流したい方向に流れていってくれる電流と異なり、スピン流はすぐに拡散し、散逸してしまうからです。この散逸の仕組みは以下のように理解できます。金属中にはどうしても不純物や、原子核の熱による振動などがあり、電子は短い時間に何度も衝突しながら走っているのです。電流の担い手である電子は衝突によって消えてなくなったりすることはありませんから、電流は金属のどの位置で測っても同じになります。一方、スピンの流れの場合は、100回の衝突に際し、1回程度はスピンが上から下、または下から上にひっくり返ることがあり得ます。

これは確率的現象なのですが、例えば上向きのスピンの流れの方が多い場合、すなわちスピンカレントが正の場合は上向きスピンが下向きにひっくり返る現象の方の回数が多く、いくばくかの時間の後、ついには上下のスピンの量が等しくなってしまい、スピン流の大きさは0になってしまいます(これは簡単なモデルと計算で確かめられるので、興味があればやってみてください)。そして、このようなスピン流の減衰は、「きれい」な金属を用いても100nm程度で1/3になってしまう程度なのです。100nmとは非常に小さい距離で、昨今話題のPM2.5(微小粒子状物質)の定義が大気中に浮遊している2500nm(すなわち、2.5μmなのでPM"2.5"なわけですが)以下の小さな粒子だと言うことを思うとその小ささが理解できましょう。幸いこの程度の大きさは人類のナノテクノロジーの能力で扱える範囲なのですが、とりもなおさず、この短距離でスピン流が減衰するため、スピンカレントの操作は電流の操作に比べて難しくなります。操作が難しいといっても、現代の電子機器は小型化が進んでおり、この程度の長さしか流れないスピン流でも十分応用の可能性があり、スピン流を用いた新機構デバイスの開発は非常にやりがいのある仕事です。他の困難としては、界面でスピンが急激に裏返り、大きくスピン流の大きさが減衰してしまうといったこともあるのですが、ここでは深くは立ち入らないことにします。そんなこんなで、スピン流はまだ研究が始まったばかりの最先端の分野なのです!

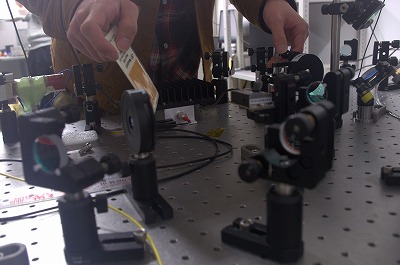

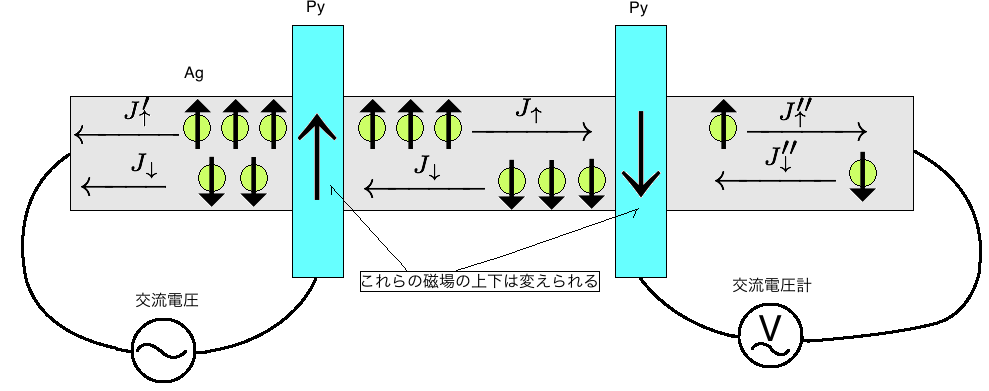

スピンカレントを実際に観測する

私たちは実際にスピンカレントを発生させ、それを観測することを目標に実験を行いました。 下の図が実験の模式図です。 これは銀の基盤にパーマロイと呼ばれる、ニッケルと鉄の強磁性体の合金をくっつけた構造をしています。

実験の様子。交流電圧をかけるのは実験の精度をあげるため。このデバイスのサイズは実は程度で非常に小さい。

まず、図のように磁場の向きが左右でそれぞれ上、下を向いている場合を考えます。前節で少し書いた通り、電子のスピンは左側のパーマロイで上向きがほとんどになり、このスピン流が銀の中で左右に拡散していくのですが、銀のような金属は磁石にならないことから、ある位置を固定したときに上下のスピンの量がそろっていないといけないため、上の図では右から左へと下向きのスピンが流れることになります(どうして左から右へと下向きスピンが流れられないのか疑問に思うかもしれませんが、これは銀の左側に電流を流しているため、そちらからは下向きのスピンを引っ張ってこれないからです。また、パーマロイにはほとんど上向きスピンしか存在しないので、ここからも下向きスピンを引っ張ってはこれません)。このように、電流は流れていないのにスピンの流れだけが存在する状況を純スピン流といい、電流に伴う無駄な熱エネルギー抑えることができる点で次世代のエネルギー技術に有効だと考えられます。

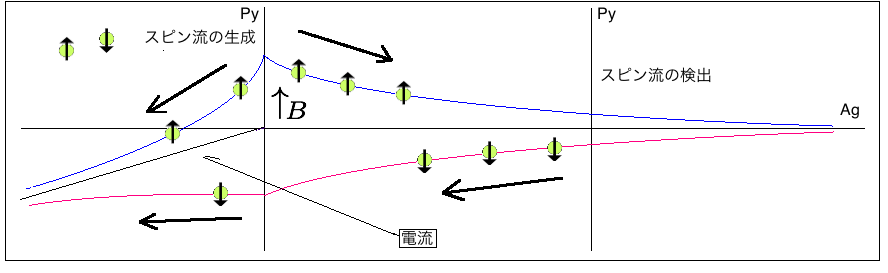

さて、ここでせっかく作り出したスピン流はどのように検出するのでしょうか。これをわかりやすく理解するには、もう少し準備がいりそうです。下の図は、模式的に銀の内部を表したものです。

電子は、いわば図の線の上を川とすれば、その上を流れる落ち葉のような振る舞いをすると思える。この場合は上下のスピンで川の形が違う。

図の青線は上向きスピンが転がる坂、赤線は下向きスピンが転がる坂と思うことができます。比喩にすぎませんが、スピンを落ち葉と思い、上図の線を川と思えば、スピンが上流から下流へ流れている様子を思い浮かべることができます。左から右にいくにつれ、傾きが小さくなっていくため、これでスピン流の減衰も理解できます。さて、検出器を置いた場所での銀とパーマロイの内部をもっと詳しく見てみましょう。と言っても直接このようなものが見えるわけではなく、模式図なので注意してください。また、パーマロイに関してはかなり大げさな図を書いているので、そこにも留意してください。

川の「断面図」を表した図。スピン流の検出は右二つの「水位」を測ることで行われる。パーマロイの磁場は上向き。

上図は、これまた比喩となりますが、一つ前の図の、川の「断面図」と思うことができます。検出点では銀とパーマロイは接していますから、「水位」は釣り合っていなければなりません。これによって上向きのスピンの水位は釣り合いますが、上向きの磁場がかかったパーマロイ中では、図のように(ほとんど)下向きスピンは詰まってしまっていて、(ほとんど)流れることはできません。また、右端の銀ではスピン流はほとんど拡散して消失してしまっていると考えられますから、水位は上下のスピンで釣り合って、一番右の図のようになるはずです。さて、これがもし本当に川なら、右二つの図の間に水車をつけて、発電でもしたくなります。この場合は電流と電圧の話なので、ここに電圧計をつければ、スピンの流れが存在することが明らかになるのです。これが納得できなければ、スピンの流れが存在しない場合を考えてみてください。その場合、検出点での銀の「断面図」は右端の銀と同じになってしまい、検出点でのパーマロイの上向きスピン側の「水位」も結局それらと同じになってしまい、結局電圧計に表示される値は0になってしまいます。つまり、このことから、電圧計の値が0でない値をもつとき、スピンの流れが存在すると考えることができるわけです。

スピンカレント班では、この実験に引き続き、スピン流の性質を調べるいくつかの実験を予定しています。うまく行けば当日にこれらの実験をお見せすることができるかもしれません。非常に面白く、かつ最先端の話題ですので、ぜひ見にいらしてください。

非平衡相転移

非平衡相転移とは?

皆さんは、相転移という言葉を聞いた事があるでしょうか?相転移という言葉は、普段の生活ではあまり聞き慣れないかもしれませんが、現状自体は皆さんご存知のはずです。例えば、やかんに入れた水を暖め続けると、やがて沸騰が起こります。これは、温度を上げることで、水という相(状態)が、水蒸気という相へと変化したわけです。このように、物質がある相から別の相へと変化することを、「相転移」といいます。

相転移の例は、他にもあります。室温では、磁石は磁場を発生し、鉄などをくっつける性質を持つことはご存知かと思います。しかし、この磁石をバーナーなどで熱し、高温にすると、鉄がくっつかなくなります。これは、温度を上げることで、磁石の状態(強磁性相)から、磁石としての性質を失った状態(常磁性相)へと変化したわけです。これも、相転移の例の一つです。

さて、今までの研究から、相転移は、いくつかのグループに分類できるということがわかっています。上に挙げた水の沸騰の例と磁石の例は、一見すると全く関係がないように思えます。しかし実は、ある圧力における水の沸騰と、磁石を表すあるモデルは、同じグループに属しており、ある観点から眺めると、同じ振る舞いをすることがわかっています。このように、全く関係ないように思えるものが、実は統一的に理解できるということが、物理の魅力の一つなのです!

さて、私たちは、上で説明した相転移とは、多少異なる「非平衡相転移」といったものに注目して、今回実験を行いました。”非平衡”のイメージとしては、絶えずエネルギーが入ったり出たりしている様な状態だと思って下さい。この「非平衡相転移」は、未だに分かっていない事だらけなのですが、興味深いのは、通常の相転移で考えられた手法のいくつかが応用できるという点です。また、通常の相転移がいくつかのグループに分類できるのと同様、「非平衡相転移」にもいくつかのグループが存在しています。

今回、私たちは、「非平衡相転移」のうち、DP classというグループに属すると考えられている2つの実験を行いました。1つは、液晶の電気対流の実験。1つは、砂の雪崩の実験です。全く関係のなさそうなこれらの実験が、なぜ同じグループに属しているのか、一体どのように関係しているのか、是非考えを巡らせてみてください。 (文・安田 憲司)

液晶の電気対流の実験

「液晶」という物質は液晶ディスプレイなどで私たちの生活にも非常に身近なものとなってきました。そもそも液晶とは液体と固体の中間的な性質を示す物質です。液晶ディスプレイは様々な色のついた模様、すなわち「映像」を映し出すことが出来ます。これは液晶に電圧をかけることによって、光源の光を部分的に遮ったり透過させたりすることによって実現されています。僕たちの実験では液晶が光を「遮る」、「透過する」という二つの相の相転移に関連した実験を行いました。

水が水蒸気に変化するときは、温度を上げることで相転移が起こりました。これが液晶の場合には、液晶にかける「電圧」に対応します。液晶の入った容器にかける電圧を変化させることで、液晶の光の吸収具合がどのように変化するのか顕微鏡を使って、実際に目で見て観察します。

観察写真

引用元:K. A. Takeuchi ,et al, Phys. Rev. E 80, 051116 (2009).

左の写真を見ると黒みがかかっていてかたまりになっている部分とそうでない部分の二つがあるのが分かると思います。液晶にかける電圧を上げていくと、最初は黒いかたまりが全く現れず、ある電圧以上でこの黒いかたまりが少しずつ現れてきます。(このことを「相転移が起こった」と言います。)さらに電圧を上げていくと画面全体がほぼ真っ黒になります。

相転移が起こる電圧の近くでは、電圧と全体における黒いかたまりの部分の割合が一定の関係をもつことが物理の法則から分かっており、「臨界現象」と呼んでいます。驚くべきことに、この「臨界現象」は一見全く異なる現象でも、同じグループに属していると同一の振る舞いを示すという不思議なことが起こります。僕たちが行った二つの実験「液晶の電気対流の実験」と「砂の雪崩の実験」は大きさも扱う物質も異なりますが、相転移が起こる付近では同じ振る舞いを示すということが分かっています。この物理学の不思議で魅力的な「普遍性」をぜひ僕たちの実験で感じてみてください! (文・大里 健)

砂の雪崩の実験

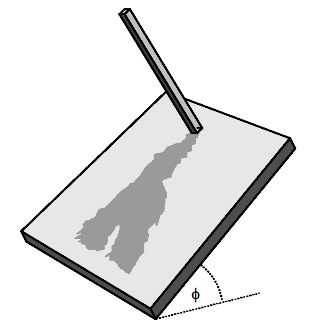

"雪崩"と聞くと、雪が斜面を猛スピードで滑り落ちていく場面を想像される方が多いと思います。この「砂の雪崩の実験」は、それを実験室の小さいスケールで行った実験と思ってください。

実験方法について紹介しましょう。セットアップはいたってシンプルです。

- まず斜面にベルベット布を敷き、その上に砂(正確にはガラスビーズ)を流します。

- 斜面を流れる砂の一部は荒いベルベットの表面にひっかかり、結果として砂が流れ落ちた後に一様な厚さを持った砂の層が形成されます。

- この状態からゆっくりと斜面を今より傾けてみます。すると、この砂の層は「摂動に対し不安定な状態」になります。つまりこの状態で層の表面をつつくと斜面に雪崩が生じます。この雪崩を観察・解析します。

実験のイメージ図

引用元:Hinrichsen, H., 2000, Adv. Phys. 49, 815.

では、このシンプルな実験のどこに面白さがあるのでしょうか?

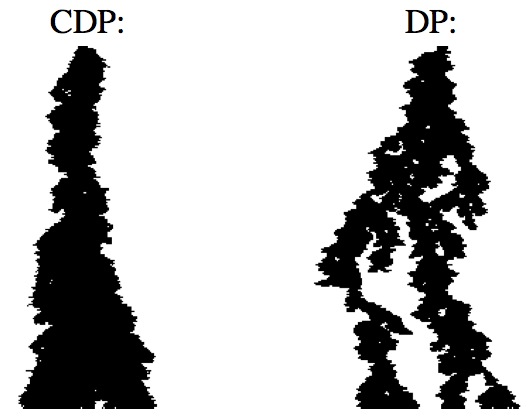

それは、この実験の結果が一見理論の予想と矛盾するように見える点です。この雪崩の現象は、その予想による振る舞い(DP class)と実際に雪崩の見せる振る舞い(CDP class)が矛盾するのです。これはおかしいという事になり、ドイツのグループが数値シュミレーションによりこの原因の説明を試みました。そのシナリオによると、「実験スケールが小さすぎるためにあたかも矛盾しているように見えている」というものでした。そこで我々は、今回この説明が正しいかを調べるために、実験スケールを十分大きくして実験を行い、理論の予想が正しいのかを検証する事にしました。さらに、斜面に障害物を加えた時の雪崩の振る舞いを数値シュミレーションで予想し、実験と比較したりもする予定です。

実験で得られた振る舞い(CDP、左)と予想される振る舞い(DP、右)

引用元:Hinrichsen, H., 2000, J. Stat.

Phys. 98, 1149 .

この様な理論・数値シュミレーション・実験の様子を五月祭当日は皆さんに体験して頂けるので、是非本郷に足を運びにきてみて下さい! (文・蘆田 祐人)

計算機

この画像はWikipdeaからの画像の抜粋で、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示—継承 2.1)によって保護されています。詳しくはこちら。

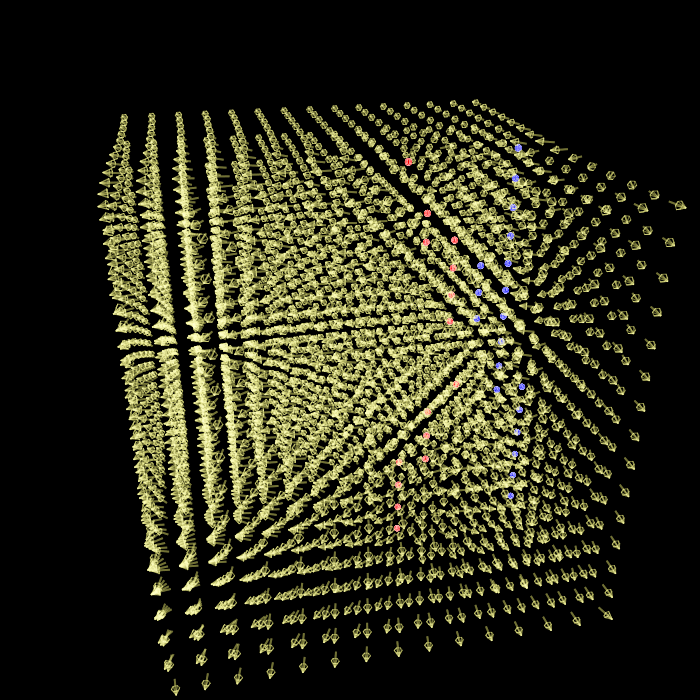

相転移のシミュレーション

XY模型のシュミレーション

ハイゼンベルグ模型のシュミレーション

水を温めると沸騰し、冷やすと氷になります。我々の身の回りにある物質にはこのように温度などの外部条件が変わると形をかえるものが多く存在しています。この、物質が形を変える現象のことを相転移と呼び、理論的な解析は限られた系の、限られた条件でのみ行えることが知られています。

しかし、コンピュータを使えば複雑な系であってもそのままの形でシミュレーションすることができます。典型的な例としては磁性体の相転移があげられます。磁性体、つまり磁石は温度によってその磁性の現れ方が異なることが知られています。これを抽象的にモデル化したものがいくつかあるのですが、コンピュータを使うとその様子を見ることができます。相転移を特徴づけるようないくつかのパラメータも計算できました。

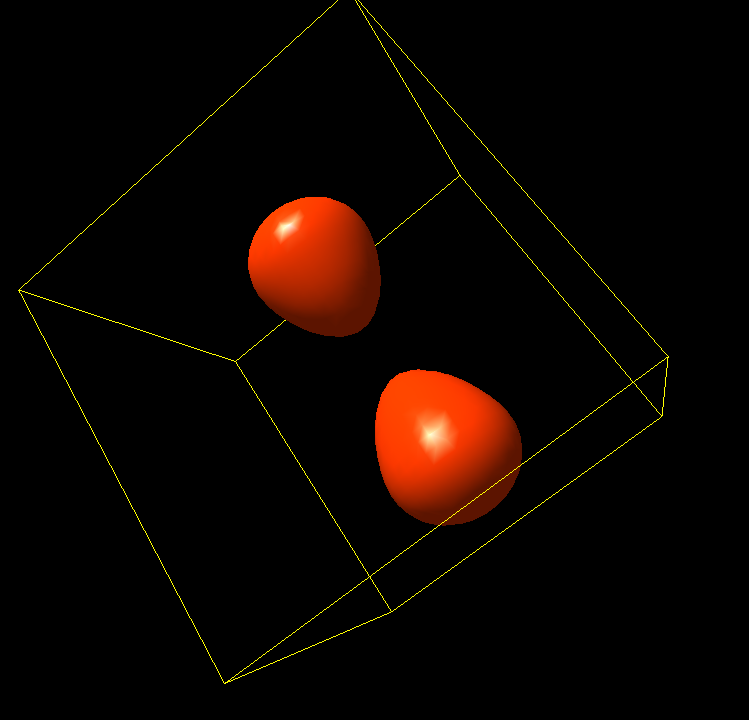

分子の形を見る

H2分子の反結合性軌道

物質を細かく分けていくと、分子と呼ばれる構造体にまで分けられることはご存知の方がほとんどでしょう。しかし、理論的に厳密な解析ができるのはひとつの電子と原子核のみからなる物質だけだということが知られています。

この場合も、もちろんコンピュータを使えばシミュレーションすることができて、分子の大まかな形まで再現することができます。また、いろいろな分子の状態についても解析し、結合のエネルギーを出せます。さらにここから、簡単な分子であればその結合距離なども求めることができました。

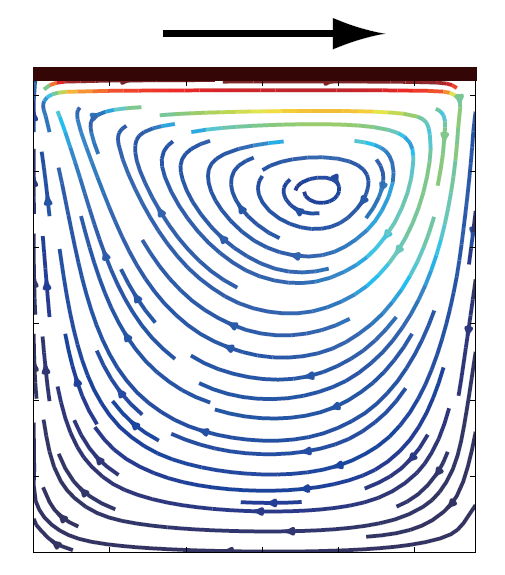

流れの様子を探る

空気や水といった、流れの挙動を予測することは非常に難しい問題です。コンピュータを使っても、本当に複雑な系を考えることはできません。しかし、十分穏やかな流れであれば、このようにコンピュータで再現することができます。

流れの問題では、その複雑さから色々なアプローチがあります。今回の五月祭でも私たちは実際にいろいろな方法を使ってシミュレーションしてみました。一見全く異なるように思われるやり方であっても、同じ結果が得られるというのはまさに計算物理の面白いところと言えるでしょう。

お問い合わせ

- @PhysicsLab2013