スピントロニクス班の紹介

はじめに

鉄・コバルト・ニッケルといった強磁性金属は磁石に強くくっつきます。また、強力な磁石を使うと鉄を永久磁石に変えることができます。一方、その他の金属、アルミニウムをはじめとする常磁性金属などは磁石にくっつくことはありません。いずれも小学生でも知っている有名な現象です。しかし、なぜ強磁性金属は磁石に強くくっつくのでしょうか? なぜそこから永久磁石を作ることができるのでしょうか?

これらの疑問にしっかり答えるためには量子力学、そして、スピンとよばれる物理を理解しなければいけません。スピントロニクス班ではスピンが密接に関わる物理を研究しています。スピントロニクス班の発表を通じて磁石という身近な現象が、量子力学というミクロな物理法則で成り立っていることを実感していただけたら嬉しいです。

研究1:スピンと強磁性

あらゆる物質は原子からできています。そして、原子は電子と原子核から構成されています。これらのうち電子は負の電荷を持っていますが、実は電荷の他に磁気的な性質も持っています。つまり、電子が小さな磁石として振る舞っているのです。この電子の持つ磁石としての性質をスピンといいます。

電子のスピンには磁石のS極が上を向いている状態とS極が下を向いている二つの状態があります。そして、何もしなければスピンが上向きの電子と下向きの電子とが同数存在し、磁力が互いに打ち消し合い磁石ができることはありません。

では、なぜ永久磁石には磁力があるのでしょうか? あらゆる永久磁石は温度を上げていくと磁石でなくなります。また、強磁性金属も温度を上げていくと磁石にくっつかなくなり常磁性金属となります。このような現象を「相転移」といい、強磁性金属が常磁性金属になる温度を「キュリー温度」といいます。鉄のキュリー温度は770℃ですが、ガドリニウムのキュリー温度は20℃です。このような相転移が起こるのは、温度を上げていくとスピンがぶるぶる震え、上向きスピンの状態をとるか、下向きスピンの状態をとるかの確率が等しくなるからです。それに対して、温度が下がると強磁性金属の中のたくさんの電子たちはよりエネルギーが低く安定するようなスピン配置をとるようになります。強磁性金属の隣り合った電子のスピンは「交換相互作用」という純粋に量子力学的な効果により、スピンの向きをそろえたときにより安定になります。温度を下げると強磁性金属中のたくさんの電子がいっぺんに向きをそろえた方が安定するようになるので、小さな磁石・スピンがたくさん集まって巨大な(永久)磁石になるのです。各電子が隣の電子と相互作用しただけで誰かに指図された訳でもなくたくさんの電子のスピンの向きがそろうので、このような現象を「自発的対称性の破れ」といいます。

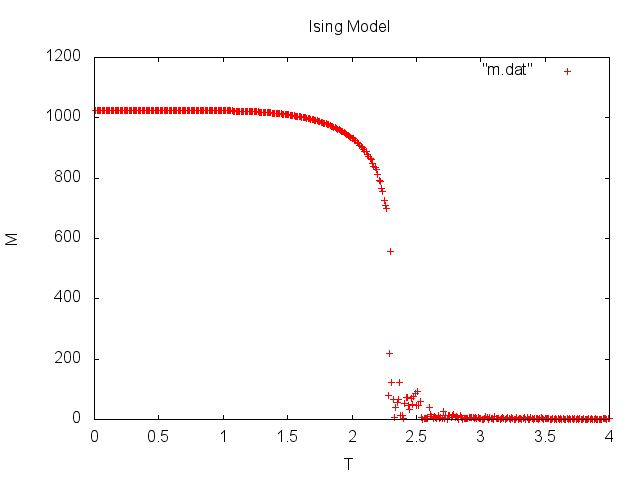

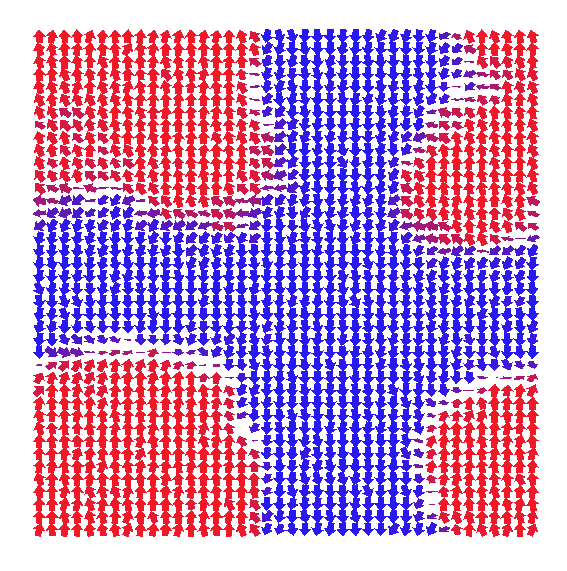

スピントロニクス班では最初に温度を下げるにつれてスピンが向きをそろえていく様子をシミュレーションを用いて説明いたします。上の図はイジング模型による実際のシミュレーションの様子です。温度Tを下げると急激に磁石の強さMが増えています。また、この図は磁場がないときの様子なのですが、外から磁場をかけたり磁場をなくしたりすると磁石としての性質が残ったりします。これを「ヒステリシス効果」といいます。これは、強磁性金属中のスピンは完全にそろわず「磁区構造」を作るためです。下の図はハイゼンベルク模型による磁区のシミュレーションです。

今まで強磁性金属と永久磁石が全く別の物質であるかのように説明しましたが、実は永久磁石はいずれもヒステリシス効果の強い強磁性金属に強い磁場をかけることで作られています。

実験1:トンネル磁気抵抗効果の測定実験

スピンは量子力学というミクロな物理法則に支配されています。スピントロニクス班ではその様子が直接見られる現象として、「トンネル磁気抵抗効果(TMR/tunnel magnetoresistance)」の実験をしました。

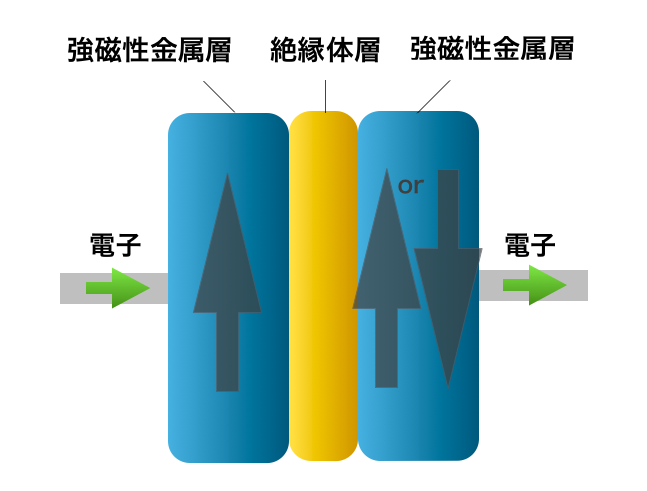

まずは上の図を見てください。図のように、厚さ数ナノメートルの絶縁体膜を2つの強磁性金属で挟んだ素子がTMRの舞台です。左右両側の強磁性金属は磁石の性質を持ち、かける磁場の向きと強さによりその磁石の向き(図では灰色の矢印)を制御することができます。ここでは簡単のため、左の強磁性金属層の磁石の(S極の)向きを上向きとし、右の強磁性金属層の磁石の(S極の)向きを上向き、もしくは、下向きのどちらかに制御することにしましょう。

この素子に、3つの層を貫くように電流を流すことを考えます。まず、素子の左からやってきた電子は、左の強磁性金属層に入りその磁石の向きである上向きにスピンをそろえます。その後、電子は絶縁体膜にぶつかります。通常私たちが見るスケールでは、絶縁体膜を電子が通ることはできません。しかし、量子力学に支配されるナノスケールでは絶縁体の中を部分的に電子が通過することができます。これを「トンネル効果」と言います。絶縁体膜を通過した電子は右の強磁性金属層に入りますが、このとき電子のスピンは上向きにそろったままになっています。ここで、右の強磁性金属層が上向きの磁石になっていれば、同じ向きのスピンを持つ電子はそこをすんなり通ることができますが、もし右の強磁性金属層が下向きの磁石になっていると、逆向きにスピンをそろえていた電子は通りづらくなってしまいます。

すなわち、2つの強磁性金属層が同じ向きの磁石になっているか、反対向きの磁石になっているかで、(電子の流れにくさ)=(電気抵抗)が変化するという現象が起こります。これがTMRです。TMR素子はハードディスクの読み取りヘッドとして既に広く普及しており、身近なスピントロニクスの一例といえます。また、低消費電力・不揮発性の次世代メモリであるMRAMの構成素子としても使われており、今後さらに発展が期待されています。

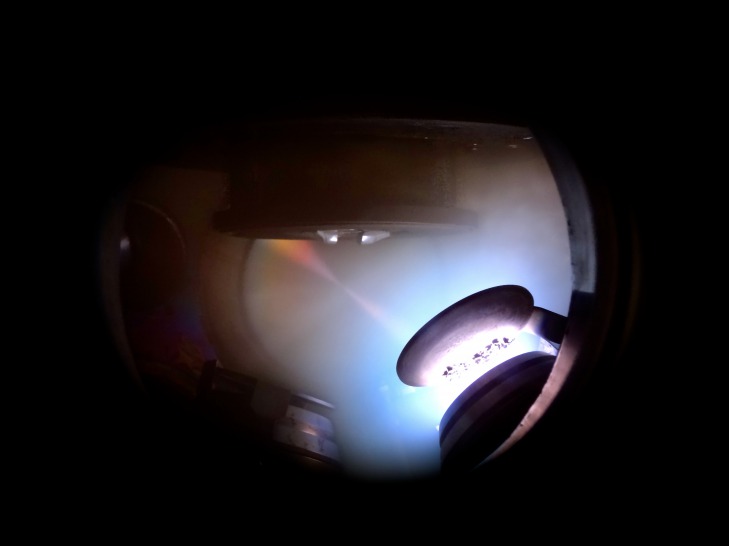

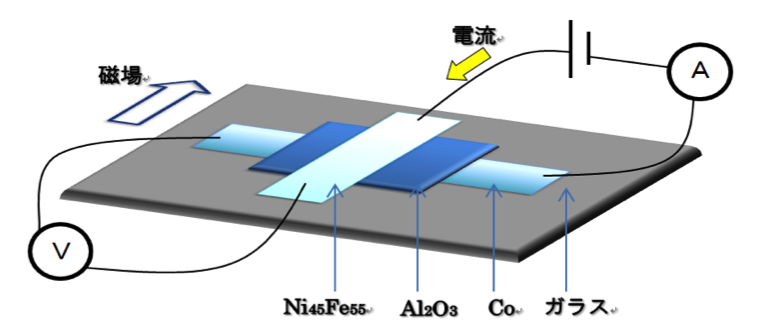

スピントロニクス班では、鉄とニッケルの合金であるパーマロイやコバルトを強磁性金属層、酸化アルミニウムを絶縁体層として用いた素子を実際に作成し、その素子においてTMR現象が起こっているか検出を試みました。下の図は実際の素子の構造と、その制作の様子です。

さらに、TMRに類似した現象として、絶縁体の代わりに非強磁性金属の銅を用い、強磁性金属としてパーマロイを用いた強磁性金属・非強磁性金属多層膜での磁気抵抗効果の確認も行いました。この系ではTMRのようにトンネル効果が起きる訳ではありませんが、強磁性金属層同士の磁石の向きが揃っているかいないかによって電気抵抗が変わる点ではTMRと同じです。

実験2:スピン流の測定実験

電荷をもった電子が移動すると電流が流れます。同様に、電子はスピンの性質も持っているのでスピンの向きのそろった電子が移動すると「スピン流」が流れるはずです。スピントロニクス班ではこの「スピン流」の検出も試みました。

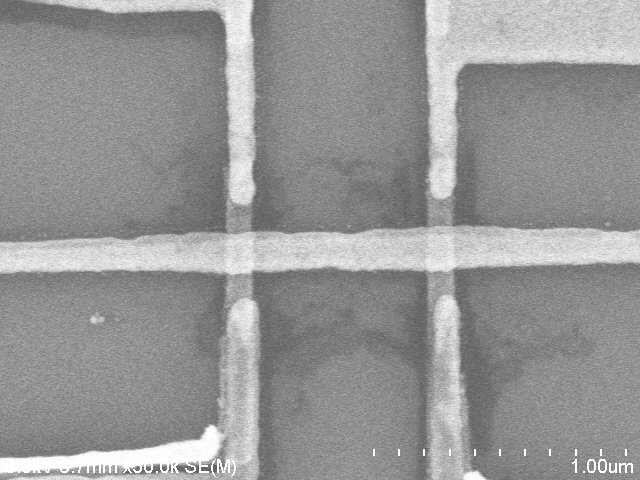

電流とスピン流は似ていますが違うところがいくつかあります。電流は突然わき出したり消えたりしません。このことを電流の保存則といいます。それに対して、スピン流には同じような保存則は成り立ちません。これはスピン流には「緩和・拡散」する性質があるからです。これは、スピン流が流れていても確率的にスピンが反転してしまいずっと同じ向きのまま流れていかないということです。この緩和の性質によりスピン流は数百ナノメートルの長さしか流れることができず薄められてしまいます。そのため、スピン流実験用の素子である「(面内)スピンバルブ」は極めて小さなスケールで作らなければなりません。

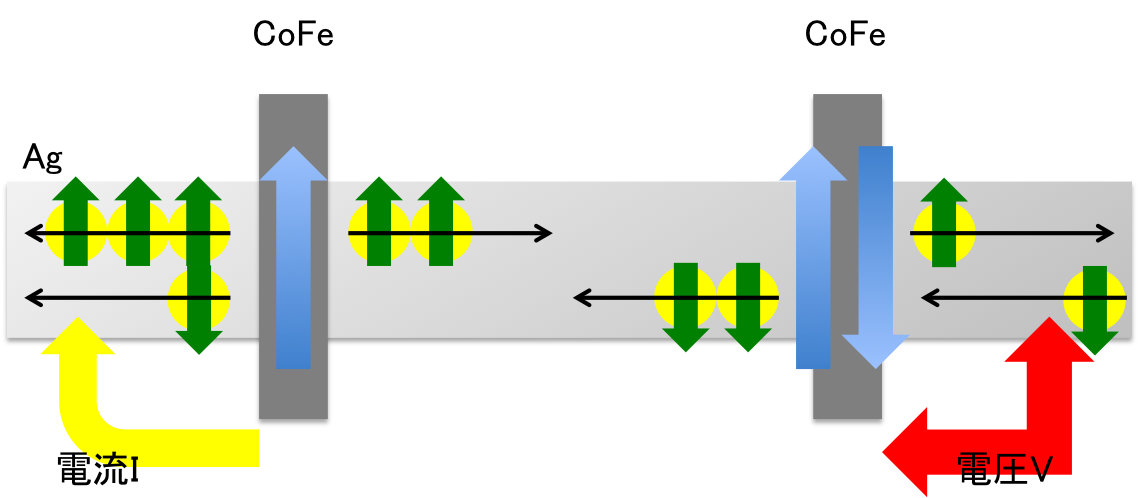

上の図がスピンバルブの構造です。横に長い銀(Ag)の棒の上に、左右2本の強磁性金属(CoFe/コバルトと鉄の合金)の棒がのった構造をしています。そして、左側に電流を流し、右側で電圧を測定しています。磁場を上向きにかけた状態で左側で電流を流し、電子がCoFeからAgに流れ込むと、TMRと同様にCoFe中の電子はスピンが上向きなため上向きスピンの電子が多く流れ込みます。しかし、スピンの流れは拡散するため左右両側に上向きスピンの流れが広がり、電流を流していない中央部にもスピン流が流れます。このように電流が流れずスピン流のみ流れる状態を「純スピン流」といいます。

純スピン流が中央のAgの中に流れると右側でいままでと逆の機構により電圧が生じます。この電圧は右側のCoFeが上向きの磁石か下向きの磁石かで大きさが変わります。この変化を測定することで実際にスピン流が流れたことを間接的に検出します。素子は百ナノメートル単位でとても精密に作られています。下の図は実際の素子の電子顕微鏡写真です。

純スピン流は緩和・拡散するという欠点がありますが、電流が流れておらずジュール熱が発生しないのでエネルギーのロスなく情報を運べるという著しい利点もあります。従来の電子回路、たとえば、コンピューターのCPUが純スピン流を用いた「スピン流回路」に置き換われば、エネルギー消費を格段に押さえることができるでしょう。

研究2:スピントロニクスの新展開

以上のように、TMR、MRAMといった素子やスピン流を用いた回路を研究する分野をスピントロニクスといいます。エレクトロニクスは電気回路、つまり、電子の電荷を用いた様々な技術を指し現代社会の基盤を築いている古典的な技術であるのに対し、電子のスピン(磁性)とエレクトロニクスの融合と言えるスピントロニクスはまだできたばかりの新しい技術です。しかし、まだ生まれて間もないにも関わらず、TMRはハードディスクの磁気ヘッドに使われ、MRAMはすでに製品化されスマートフォン・タブレット端末など高速なデータ記録が要求されるデバイスに応用されようとしています。スピントロニクスは現代物理学の非常に基礎的な部分に根ざしながらも幅広い応用を持った分野です。

スピントロニクス班としてはスピンに関わる物理の新たな発展として、トポロジカル絶縁体やディラック電子系などの新しい現象についても小柴ホールなどで発表を予定しています。私たちの発表を通じて多くの人にスピントロニクス、そして、量子物性と呼ばれる新しい分野に興味を持っていただけたら幸いです。

展示内容

主に以下のものを展示します。

- 強磁性のシミュレーション動画

- トンネル磁気抵抗効果実験の説明

- スピン流実験の説明

- スピンバルブの模型

加えて、もしかしたら実際の実験の様子やより発展的な内容についても展示するかもしれません。

謝辞

トンネル磁気抵抗効果実験では東京大学理学部物理学教室 高木・谷口研究室に、スピン流実験では理化学研究所創発物性科学研究センター 大谷研究室にお世話になっております。また、東京大学理学部物理学教室 岡本研究室・東京大学理学部物理学科 技術室の方々にも機材をはじめとしてたくさんのサポートをいただきましまた。また、同じくPhysics Lab.の計算機班の方々にもシミュレーションに関してサポートをいただきました。この場をお借りして皆様に感謝の意を述べさせていただきます。

主なメンバー

- 班長・スピン流実験担当

- 理学部物理学科4年 山田 昌彦

- トンネル磁気抵抗効果実験担当

- 理学部物理学科4年 齋藤 成之

参考文献

- 多々良源(2009)『スピントロニクス理論の基礎』(新物理学シリーズ40)培風館.

- 齊藤英治・村上修一(2014)『スピン流とトポロジカル絶縁体―量子物性とスピントロニクスの発展―』(基本法則から読み解く物理学最前線1)共立出版.